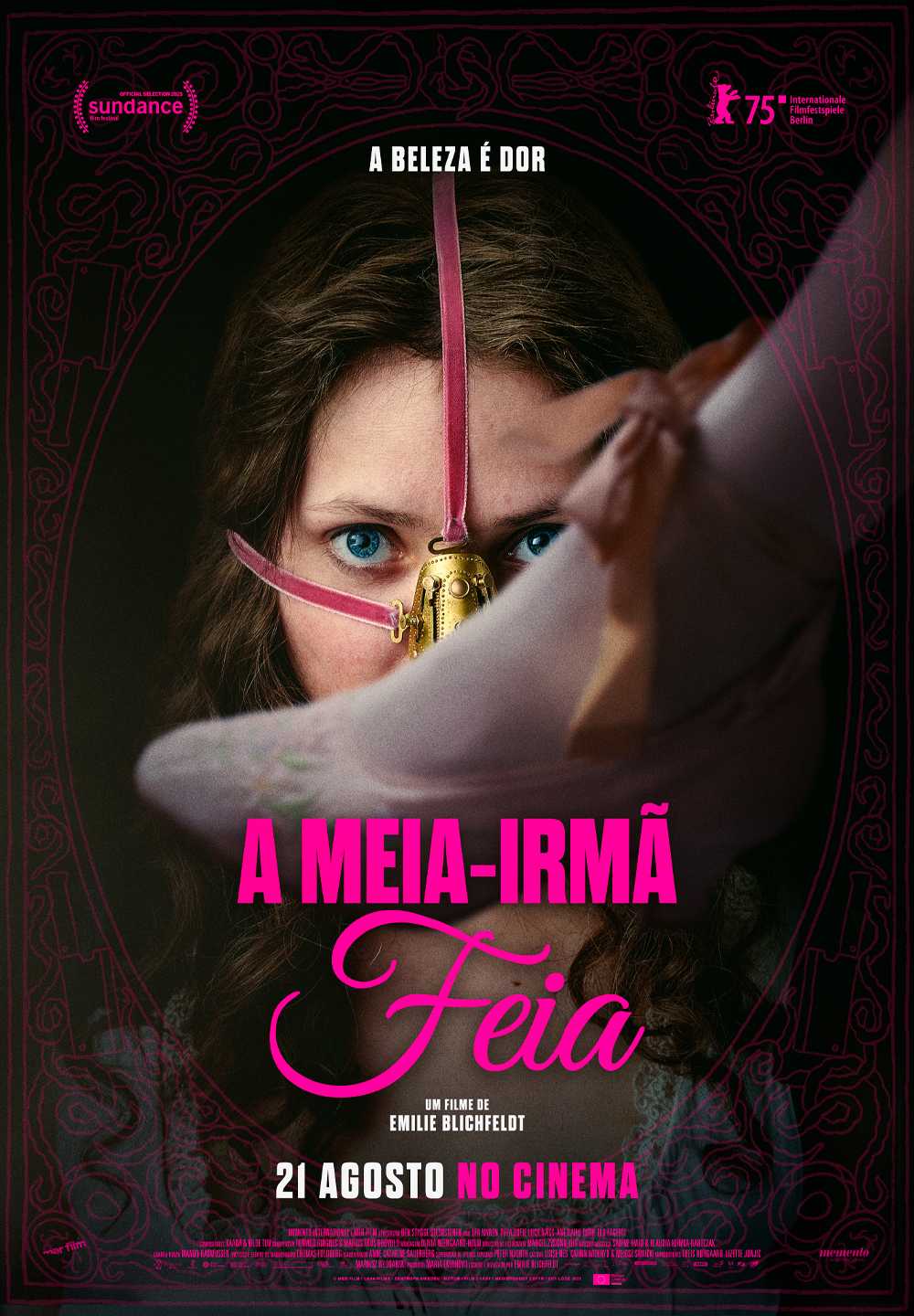

Emilie Blichfeldt estreia-se na longa-metragem com «A Meia-Irmã Feia», um conto de fadas que reescreve o clássico “Cinderela” do ponto de vista da rival, a meia-irmã Elvira. O gesto é menos uma inversão caprichosa do mito do que uma operação crítica sobre a violência simbólica e material que regula a beleza feminina — um sistema que humilha, mede e mutila. A ossatura clássica do conto é mantida, mas desloca-se o eixo empático para Elvira, filha sem graça de Rebekka, uma viúva estratega que instrumentaliza a progenitura como moeda de ascensão social. Numa comédia de enganos, esta pensava estar a casar com um rico nobre enquanto o pai de Agnes-Cinderella pensava estar a unir-se a uma nova-rica. Ambos se enganam e, à morte súbita do marido, cabe à matriarca tomar as rédeas e salvar a família da única forma que pode: fazendo casar uma filha virgem com o Príncipe. Das duas meias-irmãs, apenas Elvira é púbere mas a sua triste figura será um desafio. A mãe decide gastar o pouco que lhe resta (a expensas mesmo de não pagar o funeral do marido que apodrece na sala) para transformar aquele barro disforme em porcelana fina. A partir daqui, a acção instala-se como catálogo de técnicas de “embelezamento” filmadas com um realismo que rasga o verniz romântico: pormenores como pestanas cosidas às pálpebras, ossos que se partem ou dietas punitivas aproximam o filme de um laboratório de crueldade com agulhas, bisturis, sangue e entranhas.

Se a matéria é brutal, a mise-en-scène revela um controlo surpreendente. Zyskind trabalha interiores sombrios e os figurinos de Manon Rasmussen surgem como telas onde a carne e o tecido se contaminam; a câmara cola-se à epiderme até transformar poros e cicatrizes em cartografia moral. Há ecos de Cronenberg, mas a citação nunca se sobrepõe à voz da realizadora: a repulsa funciona como via de acesso à empatia, não como choque vazio. A montagem recusa a catarse fácil — quando ela chega, surge em imagens abjectas (um parasita extraído do corpo) que, mais do que imporem uma acção emética, expõem a lógica sacrificial subjacente ao imaginário romântico. É decisivo que Blichfeldt trabalhe as relações de poder como coreografia doméstica: o gesto de pentear, a lição de postura, a injecção clandestina — micro-acções que articulam afecto e dominação. O filme ancora-se numa concepção formal muito precisa: a fotografia granulada e táctil, muito em voga nos anos 70, trabalhado por Marcel Zyskind; o corte incisivo de Olivia Neergaard-Holm e uma paisagem sonora que alterna melodia e dissonância (Kaada e Vilde Tuv) a empurrar o espectador para dentro de uma fábula febril e viscosa. A direcção de actores acompanha a ambição do projecto: Lea Myren encontra para Elvira uma fisicalidade contrafeita, hesitante, que vai do encolhimento tímido à fúria desesperada; Thea Sofie Loch Næss esculpe uma Agnes de uma fria e altiva beleza aristocrática; Ane Dahl Torp imprime em Rebekka uma mistura de cálculo e resíduo afectivo que impede a figura de resvalar para a caricatura e com momentos altos como na cena em que surge na cama com um jovem amante e a suas feições quase se transfiguram nas de uma serpente predadora.

No plano simbólico, o filme opera uma deslocação inteligente: a “Cinderela” canónica, Agnes, surge aqui como guardiã altiva da ordem estética; Elvira, pelo contrário, é a criatura que internaliza a tirania da beleza até ao auto-aniquilamento. Trata-se de um dispositivo pós-feminista no sentido em que confronta tanto a violência do olhar masculino como a cumplicidade feminina na reprodução do ideal e na manutenção do status quo. Agnes cai em desgraça por não ter mantido o seu papel não só de virgem como de aristocrata ao ter relações com o moço das estrebaria. Não surpreende, por isso, que leituras britânicas tenham associado a obra à linhagem de Angela Carter, reconhecendo o seu humor negro e o engenho com que reconfigura o arquétipo sem se enredar na simbologia óbvia do “the shoe that fits”. Do ponto de vista histórico-estético, a realizadora tem sido clara nas referências: das várias versões do mito é na mais cruel “Aschenputtel” dos irmãos Grimm (com as irmãs a deceparem os dedos dos pés) que se inspira; a descoberta tardia de Cronenberg; e uma sensibilidade visual que parece repescar o erotismo grotesco de Walerian Borowczyk. Esta genealogia ajuda a entender o que o filme propõe: uma pedagogia do horror que, ao mostrar a dor, desmonta o feitiço da beleza e expõe a sua economia. O efeito é duplo: convida-nos a reconhecer Elvira não como vilã mas como produto — e vítima — de uma cultura de imagem que confunde desejo com normatividade.

Mas há fricções. Por vezes, a dramaturgia força a repetição do motivo (a escalada de procedimentos) de forma algo esquemática; e a sátira social, tão certeira nos pormenores, corre o risco de reduzir certas figuras (o príncipe, a corte) a alvos fáceis. Há uma certa infantilidade na produção de uma imagem redutora da masculinidade que não apresenta qualquer valor redentor. Todos os homens são apresentados como uni-dimensionais, agressivos, controladores e/ou com uma sexualidade animalística. O patriarcado tem de ser descrito com arquétipos redutores para se tornar num inefável e medonho bicho-papão: o verdadeiro vilão desta história. Ainda assim, quando Blichfeldt abranda — por exemplo, nos raros momentos de ternura entre as irmãs —, a fábula respira e a alegoria ganha espessura ética.

Podemos dizer que este filme conversa com um contexto mais amplo onde o corpo feminino voltou a ser campo de batalha estético e político que tem dominado o recente panorama cinematográfico com obras como «Barbie» (Greta Gerwig, 2023), «A Substância» (Coralie Fargeat, 2024) ou «Farta de Mim Mesma» (Kristoffer Borgli, 2024). Neste mapa, «A Meia-Irmã Feia» marca posição com uma proposta de género que é, simultaneamente, alegoria social e peça de câmara sobre a fabricação do desejo. O mito aponta para a sua clareza conceptual: há só uma Cinderela — todas as outras são “meias-irmãs feias”. Como dizia a canção dos ABBA: “The winner takes it all, and the looser has to fall.” Em síntese, Blichfeldt transforma o conto de fadas em máquina crítica: estetiza a dor sem a trivializar, convoca o grotesco para resgatar a empatia e organiza a encenação como arqueologia da opressão estética. Nem todas as escolhas dramatúrgicas estão ao nível da ambição formal, mas o filme afirma-se como estreia segura, por vezes brilhante mesmo, que convoca o espectador a olhar — e a suportar o olhar — sobre o que preferiríamos varrer para debaixo do tapete de seda do palácio. Na voragem contemporânea de reboots inanes, é um gesto raro: recontar para repensar.

Título original: Den stygge stesøsteren Título internacional: The Ugly Stepsister Realização: Emilie Blichfeldt Elenco: Lea Myren, Ane Dahl Torp, Thea Sofie Loch Næss Duração: 109 min. Dinamarca/ Suécia/ Roménia/ Noruega, 2025